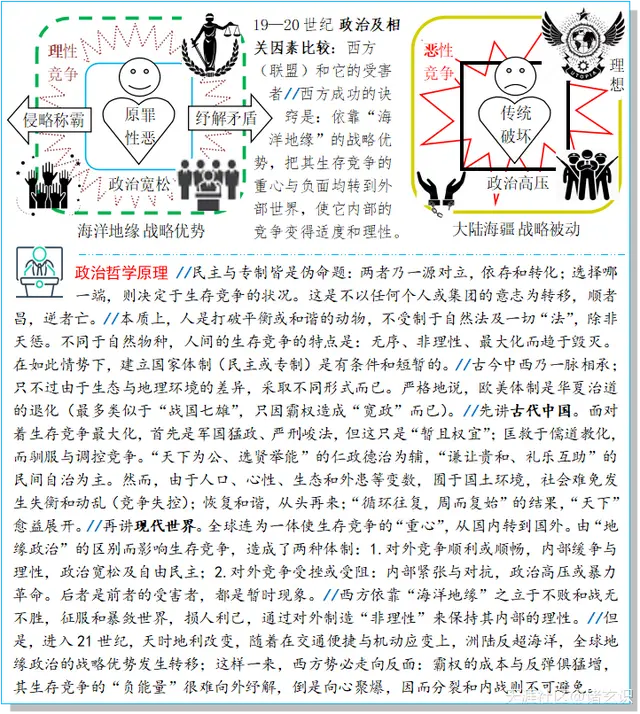

西方人按照“中国模式”塑造文明和编造历史,演变成通行于今的“全球通史”?

中国文化与西方的主体性——民族国家及其身份或认同

(一)西方很晚分享异域文明

(甲)英国民族身份及传统是最近发明

撇开虚构的历史,英国及欧洲,在17世纪处于民族国家难产的动乱期;而之前,则基本上一直是“非文字(方言口语)、非世俗(神权禁锢)的部落或部落联盟”(四大发明的冲击,使之从“原始静态”变为“无序动态”)。只是经过由中国文化所引导的启蒙运动,西方在18—19世纪,才逐个变为“以人为本”的民族国家与文明社会(它们便竞相编造“暴发户”的家谱或历史)。

按照普林斯顿大学教授琳达·柯莉,英国民族身份是被发明的,其过程始于1700年左右,而持续了很久。[ Linda Colley: Britishness and Otherness, p. 309-329, Cambridge University Press.]

“……英国是一个被发明的国家,并不比美国早多少。”德克萨斯—奥斯汀大学教授迈克尔·林德说:“当人们由语言转向传统时,很快就会发现:欧洲、非洲和亚洲的大多数“古老传统”都是最近发明的。[ Michael Lind: Next American Nation, p.26.]

这令人想起18世纪的伏尔泰的话:唯有中国历史是真实与古老,而其他所谓的“古老、古典”则都是“依样画葫”。[ Paolo Rossi: The Dark Abyss of Time, p.144.]值得注意的是,伏尔泰的这番话被剑桥大学出版社2018年畅销书《中国与英语文学现代性》所佐证,其中写道:

(在17世纪)中国历史为古代世界树立了新标准,因此,它成为“普世历史”的新起源……。按照沃顿(William Wotton, 1666—1727年)的说法,所谓的“从印度、阿拉伯或腓尼基……向西传播的知识”,可能都是来自中国;她的第一个国王——伏羲——最早开始探寻知识,而他们(中国人)则把自己的知识储备分享给其他民族。……沃顿还说:“‘古希腊人’确实是按照古代中国编造出来的‘现代人’。”……(早在1690年)威廉·坦普尔提出:“……可以在古代中国的知识和见解里找到‘古希腊文明’的种子。”[ Eun Kyung Min, Cambridge University Press, 2018.]

人类学家范笔德(Peter Veer)指出:“英国人深信自己的优越性,于19世纪下半叶发明了他们的最古老的传统。 ”[ Imperial Encounters, Princeton University Press, p.58.]

既然如此,那么,在其民族国家与“古老传统”被发明之前,“英国”究竟是什么样呢?没有真实文献证明这些“历史”的存在,诸如:罗马不列颠、哥特中世纪、王朝编年史和《大宪章》以及“资产阶级革命”〔麦克拉克伦著《伪造的17世纪历史:资产阶级革命?假的谱系!》[ Alastair MacLachlan: A False Genealogy? Macmillan, 1996.]〕。

关于“欧洲历史”的身份认同。比利时汉学家钟鸣旦(Nicolas Standaert)说:“耶稣会士介绍的中国历史……为欧洲读者引进了一种全新的世界观——在地理上和时间上拓展了‘普世历史’,……从而强化和细化了‘欧洲历史认同’。”[ The Intercultural Weaving of Historical Texts, p.145.]

关于“欧洲观念”的来源,美国历史学家、贝勒大学教授蒙赫洛说:“在17世纪,中国历史构成‘欧洲认同’这一事实,表明缺少文化优势的西方遭遇了知识上的挑战。”[ David Mungello: Great Encounter of China and the West, p.193.]

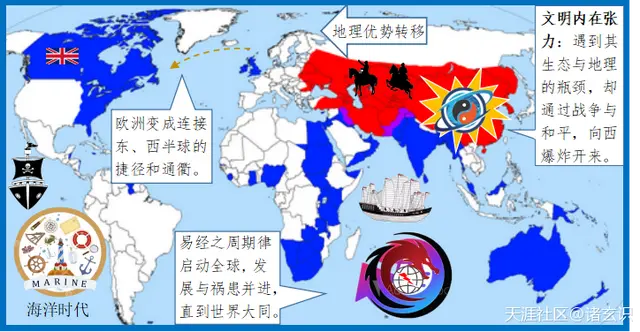

图解 欧洲的现代文明与民族国家及其“身份认同”是怎样产生的?它是绝无仅有的真文明的辐射和传播的结果。她把整个世界都启动起来,也最大化地释放了“善与恶”,后者犹如打开潘多拉盒子,形成了征服世界的战争源。“中国历史赋予欧洲身份”(China’s history posed to European identity)。17世纪中叶,传教士把始于伏羲的中国历史介绍到欧洲,证明在圣经叙事之外存在一个“人自己”的伟大而悠久的文明;这就引发了启蒙运动,导致神权与神本皆土崩瓦解。在此过程中,西方人按照“中国模式”塑造文明和编造历史。后者则演变成通行于今的西方版的“全球通史”,它包括泛西方的“古典文明”(希腊—罗马)和“古老文明”(埃及—两河)等。

(乙)西方制度与文化皆源于古代中国第一、国家产生

国家的机能与体制——尤其是西方那种——源于何时何地?其原型是“战国七雄”——随着水利工程和诸夏战争而兴起的、极具组织性与动员力的集中管理模式。弗朗西斯·福山说:“秦代中国是历史上第一个现代国家”;换句话说,“第一个创造现代国家的是古代中国,……此种国家机构不是父权(血缘)组织,而更像是一个现代国家。”[ Qin Dynasty China Is the First Modern State in History.]

《圣智学习:比较政治》指出:“早在欧洲人考虑过基于功绩的‘文职行政’之前的两千年,中国就已经建立了完善的此种官僚机构。”[ Comparative Politics, Cengage Learning, 2012, p.299.]

伊曼纽尔·沃勒斯坦在其所著《现代世界制度》一书中介绍:

从1990年代开始,出现一批重要的学者辩称:……“存在一个从15世纪延续至今的‘中国世界’(Sinic world)〔“天下”的展开。——引者〕。”…… 安德烈·弗兰克提出:……“这个奇特的世界制度已经存在五千年了,……中国一直是这个世界体系的枢纽;……而欧洲在19—20世纪的崛起则只是一个插曲,应该被视为‘中国中心’的短期间断。”[ Immanuel Wallerstein: The Modern World-System, xxix.]

第二、中式政体

西方是在18—19世纪学到或复制中国国家制度的。丹麦学者雅各布森指出:伏尔泰和魁奈“明确建议欧洲国家应将中国作为它们的政治经济的榜样。”[ Sophus Reinert: The Economic Turn, p.190.]黑格尔承认:“(西方)他国每每把中国(制度)当作一种理想的标准,就是我们(德国)也可以拿它来做模范。”[ 黑格尔 著《历史哲学》,世纪出版集团,2005年,第117页。]

英国历史学家汤因比证实:

实际上现代英国的官吏制度,是仿照帝制中国的官吏制度而建立的……中国的这种制度取得了很大成功。鸦片战争时,在侵略中国的英国人的心目中,当时的(清朝)制度是极为优越的。英国人曾考虑是否也要采用。各种议论的结果,……在英国也确立了通过考试选拔任用行政官的制度,今天已经广泛普及。[ 《展望二十一世纪》,国际文化出版公司1985年,第275页。]

关于民主政治,德国弗莱堡大学教授尼梅尔介绍:“正如中国思想影响18世纪欧洲启蒙运动的政治理论一样,受中国文化增强的欧洲政治思想,也被转移到了美国这个新国家的民主制度中。”[ M. Niemeyer: Proceedings Tagungsberichte, p.33.]美国前副总统华莱士(Henry Agard Wallace, 1888—1965年)确认:美国宪政与民主都是“直接挹取于欧洲,间接导源于中国”。[ Ian S. Markham: A World Religions, p.124.]

至于被当作西方民主源头的“古希腊”,正如耶鲁大学教授弗拉丁格所批驳:

这个(西方)传统是通过重建其所需要的“古希腊民主”,来构建它的谱系的,以此作为西方自我理解的现代性政治的基石。……“古代民主政治”的诞生似乎全是根据西方的虚构……。把古希腊伪造成西方的祖先这件事,服务于欧洲的文化与经济利益”。……这种虚构的政治谱系成为一种“生存法则”……。[ Moira Fradinger, Stanford University Press, 2010, p.16.]

第三、文化内涵

质言之,在政治上超越“血缘”而拓展“地缘”、由此形成民族共同体,与在语言上超越方言口语与宗教文字、从而形成相对通用和知性的语言文字,这两个方面是相辅而行的。

实际上,包括制度、文字和哲学在内的现代西方的所有方面,都是摄取中国元素——特别是汉字概念——结果。以莱布尼茨为例,他认为,“中文是哲学写作的完美模型”;“汉字模式的功能是它作为西方哲学的基石”。耶稣会士—莱布尼茨的“中国学”,应该是西方及希腊哲学的真实起源;尽管之前就“有”,但那都是有名无实的神学话题。打破神权禁锢方能出现诠释“人与自然”的知识与哲学,况且三者(知识、哲学和神学)都是被中国资料铸模成型的,它始于莱布尼茨。难怪美国罗德学院教授比奇洛说:“莱布尼茨的‘梦’(指‘汉语是哲学语言的典范’)……威胁到‘欧洲文化包含真理’这一通常观念。”[ Gordon Bigelow, Cambridge University Press, p.114.] 而美国鲍登学院教授比吉特·陶茨则详述:

一旦说明中国在早先西方的“实际存在”,就会把它的哲学权威置于危险之中。[ China in the German Enlightenment, University of Toronto Press, p.221.]

实施莱布尼茨方法的核心:通过对于中国文献的翻译和寓意,在阅读中发明哲学;由此,驾驭中国文献在西方的影响(爆炸性效应),并使中国的表达方式随之展开。[ Birgit Tautz, Palgrave Macmillan, p.96.]

耶稣会士提供的中国资讯和莱布尼茨的相关写作……在欧洲接受东方哲学这件事上发挥了独特的作用。[ Birgit Tautz, p.39.]

难道不是中文文本把知识与人的主体性从“神”解放出来吗?〔引者按:塞缪尔·约翰逊说:“把语言从……神学领域拯救出来,是现代科学的最高成就之一”[ Samuel Johnson: Oriental Religions, P. 37]〕。难道不是中文的符号概念、它的权威性和认知方法都已渗透到形成中的欧洲知识里吗?莱布尼茨坚持使用最接近古汉语的翻译,……为欧洲开拓技术和发明的语言。……由改造中国文献而变现出来的西方认识论,标志着我们今天所说的现代知识的形成。在19世纪前期,新型的、中国式的各种学科如雨后春笋。[ Bettina Brandt, Daniel Leonhard Purdy, p.119.]

总而言之,正如密歇根大学英语系主任大卫·波特说:现代早期的欧洲是“中国化”[ Sinicizing Early Modernity: The Imperatives of Historical Cosmopolitanis],是“汉字密码”(Chinese Cipher)的展开;[ David Porter: Ideographia, Stanford University Press, 2001.]尤其是在语言文字、审美品味、宗教神学和工商经济等方面,都是在“解码中国”(Deciphering China, Performing China, JHU Press, 2011, p.24.]。

图解 英国国家身份或民族认同的形成:汉字密码(Chinese cipher)→语言的通用性与合法性(Universality and legitimacy of language)→英语身份认同(English identity)→英国民族国家认同(British national identity)——大卫·波特教授。不列颠民族国家(英伦三岛、大不列颠或联合王国)及其身份认同的建立(18世纪)。它与通用英语(现代英语,而非部落语言)是相辅相成,且缺一不可。从语言文字的方面来讲,它是民族国家建立的先决条件。早在16世纪,即莎士比亚生前,英语尚属于部落语言——“英语实际上是几百种彼此不能沟通的方言土语”(English was spoken in hundreds of dialects often not mutually intelligible),这还不包括苏格兰、爱尔兰和威尔士呢!那时也不存在书面英文。“莎士比亚作品”是17—18世纪被人杜撰的,这里不讨论。方言土语在较大的空间里,不仅不能沟通或交流,而且还会产生误解和冲突,这也是16—17世纪英国及欧洲宗教战争不可化解的重要原因。要想改变如此状况、从而建立较大、较为有序与和谐的共同体(民族国家),首先必须形成一种相对的通用语言。它是超越方言土语、而反映人类“共通认知”的表达形式。“俗”限一地,“雅”通四方;语言也应该如此,所以叫“雅言”。那么,在现代早期的英国及欧洲,“雅言”和“共通认知”从哪里来呢?从汉语来!再说文字,由于被注入或寄生于“汉字表意”(定义与概念等),英国及欧洲的诸文字就从“表音符号”变为“知性符号”,从而不仅胜任于书写知识(文学、科学和哲学等),而且胜任于担当其民族性与国际性的相对通用文字。

(丙)争夺和挪用中国文化及物质文化第一、“中国风”

当然,战争也是促成民族国家的必要条件之一,在这方面,原罪与性恶的西方尤其擅长。一本英国开放大学(The Open University)教材这样写道:

对法国的连续战争,包括大联盟战争(1688–1697年)、西班牙继承战争(1702–1713年)、奥地利继承战争(1740–48)、七年战争(1756-1763年) 、美国独立战争(1775–1783年)和法国革命战争与拿破仑战争(1793–1815年);凡此,在英国国家身份的“发明”中起到了关键作用。法国不仅对不列颠构成威胁,它似乎也代表了英国所没有的一切。[ National identity in Britain and Ireland, 1780–1840]

怎样理解“它(法国)似乎也代表了英国所没有的一切”?主要指后者从前者获得的“中国风”——由园艺、工艺和文艺所体现的中国文化及物质文化。例如,两国的戏剧界曾于1755年在伦敦联合演出《中国节日》,却遭到“爱国暴徒”的砸场;1759年英国独自上演经法国转手而来的《中国孤儿》,标志着英国已争取到了“中国风”的自主权。

然而不久,随着英国在七年战争(1756—1763年)中击溃法国、夺去了海洋霸权;这就激发了英国沙文主义的狂热、尤其扩及文化领域。于是,“中国风”就被它所衍生的“哥特式”和“哥特化莎士比亚”所淹没;几乎所有的在“中国风、中国启蒙”下成长起来的英国文化精英,皆是“盗憎主人、盗亦有道”(学成之后都诋毁中国,而且继续使用中国文化构建其本土传统),他们包括霍勒斯·沃波尔、托马斯·珀西和塞缪尔·约翰逊——都是基于中国资料分别“创作”哥特建筑、哥特小说和哥特诗歌(英语古诗遗产)以及第一部正规的英语词典和经典版莎士比亚。

第二、中国知识

幸亏这般伪造历史文化传统和塑造民族国家身份,双管齐下、互为因果,现代英国及其传统(包括大英帝国的文化内涵)就这样诞生了!东英吉利大学教授彼得·基特森专著《中国塑造浪漫主义》(剑桥大学出版社,2013年)写道:

综合莱昂内尔·延森的“制造”概念与琳达·柯莉的“伪造”——象征一个建构与虚构并进的过程,我的这项研究试图证明……英国人通过如此过程开发他们的“中国新知”。……这是英国的关键时刻,(因为)与中国文化相遇使英国能够塑造自己的民族身份。……在18世纪后期和19世纪初期,有关中国知识的传播……(意味着)其他文化的渗透最终产生欧洲的知识体系;……而在这方面,中国文献的译本则尤为关键,它对19世纪的西方文化产生了重大影响。[ Peter J. Kitson, Cambridge University Press, 2013, p.13.]

(二)多视角探源英语国身份(甲)美国身份源自欧洲儒学与中国风

杨百翰大学的基尔斯顿·戴维斯著《北美殖民地的“二手中国风”与儒学革命》[ Kiersten Claire Davis: Secondhand Chinoiserie and the Confucian Revolutionary, Brigham Young University, 2008],其中写道:“他们(指18世纪北美殖民地的欧洲移民)需要建立他们自己的民族身份,……因此,他们融合从英国复制的中国时尚,而不是从其他地方(指中国)获得‘第一手’的。”

解释一下,由于那时的英国东印度公司实行垄断,而不允许其北美殖民地与中国直接交往,所以它只能分享“二手中国风”(指中国产品与物质文化)。基尔斯顿·戴维斯认为这是北美革命(独立战争)的经济主因;而其思想原因则是“儒学革命”——引导欧洲启蒙运动的中国文化,亦即:

赖希温(Adolph Reichwein)指出:“孔子成为18世纪启蒙运动的守护神。”……欧洲启蒙运动时期的北美精英学习孔子语录,从中获得中国哲学的世界观。……最近的学术研究表明,美国革命的哲学与革命家们所读到的欧洲人诠释儒学,两者密切相关。……富兰克林和他的同伴们都称赞孔子为伟大的启蒙思想家,还有一些北美作家均强调哲学对于中华文明的重要性,他们皆把中国描述为“哲学家的天堂”。[ Kiersten Claire Davis]

再者,莱登大学资料库论文《亨利·戴维·梭罗的“道”与儒家思想转化成超验主义》,其中写道:“孔子思想极大地影响了美国最著名的作家之一(超验主义哲学家亨利·戴维·梭罗),以致它成为构建美国国家身份的重要元素。”[ Ross, Austin Bernard: The Dao of Henry David Thoreau, and the Transmutation of Confucian Thought into Transcendentalism. Leiden Repository, 2018] 请大家阅读诸玄识文章《美利坚的缘起:依靠“复制华夏”而立国》

(乙)中国特质的现代英文和英语文学第一、现代英文

牛津大学出版社介绍尤金妮娅的书《中国品味与英语的主体性……》称:

在现代早期,约翰·韦伯(John Webb, 1611–1672年)……为彻底重组英语身份留出了空间;他把英语身份置换到华夏认同,将中国确立为语言品质的官方参照……。[ Taste for China: English Subjectivity, Oxford University Press, p.91.]

现代英语特性(英文身份)是在18世纪,通过解读中国的方法而演变出来的……。“中国风”的文学与物质文化,在塑造新出现的英国审美观念和文艺主体的过程中,皆起着核心作用。……在此期间的英国,中国物质文化的概念浸淫英国社会的各个方面,主导着新认识论和主客关系,最终重新定义英语的含义。[ A Taste for China.]

第二、英语文学

剑桥大学出版社发行的首尔大学教授恩暻闵的书《中国与英语文学现代性》,称:“18世纪的英国文学自身、以及它的‘英语’和‘现代’,都是通过参与中国文化与历史的讨论来定义的”;“现代英语文学身份是被其他传统和历史——尤其是中国的——所塑造的。”[ Eun Kyung Min: China and the Writing of English Literary Modernity.]

尤金妮娅教授又说:“在那淫长的18世纪,英语文学依靠中国概念而产生它的‘自我模式’;……然而,(西方中心论之)东方主义则掩盖了中国文学融铸成现代英语自身这一事实,但这确实是最深远的影响之一。”[ Eugenia Jenkins ]

第三、“英国性”

尤金妮娅还认为:“到19世纪初,如果没有‘中国性’(Chineseness)概念,就不可能构想‘英国性’(Englishness)。最能昭明‘英国性’则是中国风——中国物质文化。”[ Eugenia Jenkins ]

中国风→中国性=英国性(主体性)?!爱丁堡大学的保罗·史蒂芬·纳什著《英国文学里的中国思想》详述:

在1757—1785年间,中国因素呼唤出形形色色的英国观念:心态、想象和信念等;……人们对于中国的理解,均被作家们揉合到社会话语和政治讽刺之中,以重新表达大众舆论、哲学抱负和宗教争论。该时期出现的多位英格兰、爱尔兰和苏格兰作家,无不把中国思想运用到他们的各种作品里,诸如小说、戏剧、童话、译文、旅行游记和伪造的东方来信……。来自中国的新知识充盈于所有的文本中,辩证互动而追溯古代与追求现代;凡此,都被纳入启蒙的哲学与神学的辩论之中。……其主流作家包括亚瑟·墨菲(Arthur Murphy)、托马斯·珀西(Thomas Percy)、奥利弗·戈德史密斯(Oliver Goldsmith)、约翰·贝尔(John Bell)和霍勒斯·沃尔波尔(Horace Walpole),都用中国思想来帮助定义英国身份(民族认同)……。那时,英国加入了中国中心的全球市场……,而中国物品(物质文化)则是西方社会的特权标志,并且在形成英语主体性中起着重要作用。……在18世纪的英国,中国风的文学被本土化,来作为规范性的国内生活的基础;中国物质文化也变成了标准英国性(normative Englishness)的核心话语。……英国认同……则依靠各种“中国性”(Chineseness)作为英国本身的重要组成部分。与此同时,英国文学表明,中国和中国风的概念也能够使英国获得霸权地位……。中国物质文化在英国可以衡量一个人的鉴赏力与判断力,因为它已融入英国文化,被说成是英语自身。[ Paul Stephen Nash: The Idea of China in British Literature, 1757 to 1785, University of Edinburgh, 112.]

(丙)大英帝国的文化内涵竟是“中国性”第一、商业帝国

伯明翰大学的凯特·史密斯写道:

“中国风”,通过英国人对于中国款式产品的反应与态度,揭示了新出现的不列颠商业身份。大卫·波特的书《18世纪英国的中国品味》(剑桥大学出版社,2010年)……认为“中国风在建立英国身份中发挥了重要的文化效用。……它为英国人口提供了一个讨论和构建民族通感的空间。……斯洛博达主张:通过时尚、模仿和创新,中国风的经济原则成为日益商业化的英国的核心,……以致创建出一个兼具世界性与帝国性的英国民族身份;……亦即,英国作为一个全球性的商业实体,在文化上是回应和利用“中国风”,从而达成其民族共喻之结果。……另外,在18世纪的英国,中国风开启了至关重要的审美意境;它作为关键的视觉与物质文化语言,塑造了现代社会的文化生活。[ Stacey Sloboda Chinoiserie, Manchester, UK: Manchester University Press, 272 pp.]

图 19世纪的大英帝国:兼具海洋霸权、殖民帝国和商业帝国的“身份”。

第二、“西表中里”

关于不列颠帝国的“中国内涵”,波士顿马萨诸塞大学教授斯洛博达写道:

如果说,中国风在18世纪代表外国品味和特殊地位;那么可以说,它在19世纪则成了英国审美和物质文化的基本组成部分。在那时的英国,中国风……在根本上塑造了从美学模仿、心理改变到民族身份的观念;……这不仅是理解英国美学史的核心,而且对于不列颠帝国的文化构成也是至关重要的,……它创造了中国式的不列颠之视觉语言。……中国风,超越了无声的装饰美学的范围,而直接说定了英国的新兴帝国的身份;……不列颠从视觉上“复制中国”(复制中国审美与物质文化),只不过在当时与帝国主义观念相捆绑而已。……(总而言之)作为视觉语言的中国风。乃与塑造现代英国的文化力量密切相关。[ Stacey Loughrey Sloboda: Making China, 2009]

第三、国际化

英国“世界主义”是“天下观”从恶的方面的展开。关于英国走向世界的文化资本,尤金妮娅教授写道:

18世纪,英国通过“中国形态”反射出自身的世界主义民族(cosmopolitan nation);它构成了(西方中心论之)东方主义的另一面,用于编造虚假的不列颠的主体性。中国形态不只是促使现代早期英国转向全球文化思维的拉力之一,而且简直就是英国文学成就、及其所反映的“世界主义”的基础。对于不列颠的某些事来说,“中国”何止是另一个国家、帝国或文化,而是意味着新兴的全球观念;由此,英语必须用她的标准来衡量和检验。英国文字反映了和组合了各种各样的中国概念,它们都是指向更广泛的全球化和世界主义(天下性)的;在文学的效果上,中国品类陪伴着现代英语的出现,彼此和谐作用,而使英语投注更大的世界。换句话说,英语文学所归因的中国物性之汉语风格,并非只是这些事物本身被引进于英国文化;而是,它意味着:如果没有中国文化的概念,这些英语文学是不可想象的。把中国(概念)吸收进入英语主体,是不列颠能够作为一个世界主义民族,全球伸张的文化路径之一。[ Eugenia Jenkins ]

图解 大英帝国(蓝色)Vs蒙古帝国(红色):两者看似大相径庭,实则大同小异,甚至是一个模子铸的——它们都是出自这样一种的结果,即:中华文明“内在张力”的泛世界的突破与释放。中华“人本人为”的世俗模式和“发明发展”的物质文化、以及“承载承传”的知性文字,全面绽放,善恶俱爆。 独一无二的真文明越来越大地启动“天下”,但在“被和谐”(平天下)之前,多为“无序妄动”(老子曰:“不知常,妄作凶”),甚至是祸乱升级。“行于大道,唯施是畏。”真文明每前进一步都会导致和招致极大的忧患——遍天下之祸因乱源均顺着“地理倾势”,而向心聚爆。 “世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远。”中华文明在其周期起伏、阴阳交替而迈向“大同”的过程中,派生“文明的子系”与“文明的天敌”。后者之最是两个世界性的战争源——历史上的“草原暴力”(欧亚大草原:胡患胡骑)和近现代的“海洋暴力”(亚欧大陆两端:西洋东洋),它们都是缘起于技术传播和它所提升起来的“地缘战略优势”,再寄生于文明更吞噬之,披着文明的外衣而已。

同样是基于母体文明的物质成就,蒙古帝国是一次性宣泄,然后转入“蒙古和平”(Pax Mongolica),最终被分化或同化;而欧美帝国的“和平”(Pax Britannica and Pax Americana )则只是战争间歇,并且不断地进行“暴力再生产”和战争升级,直到毁人毁己。 根据汤因比的相关论述,可以断定:西方霸权与蒙古帝国是同源、同构和同结果。第一,同源?汤因比说:如果不是文明中心(中国)的技术传播,不可能出现征服性的大型战争。[ 《历史研究》,第326页。]第二,同构?汤因比说:就其文化内涵而言,英国及西方从中国引进了文官制度。[ 《展望二十一世纪》,第275页。]第三、同结果?汤因比说:经过两次世界大战的自相残杀之后,欧洲的海洋霸权则让位于美国,后者必将像历史长河中蒙古等军事帝国一样,转瞬即逝、昙花一现,文明中心遂返回东亚。[ [英] 阿诺德·汤因比 著《人类与大地母亲:一部叙事体世界历史》(徐波 等 译),上海人民出版社,2016年,第12、31页。]

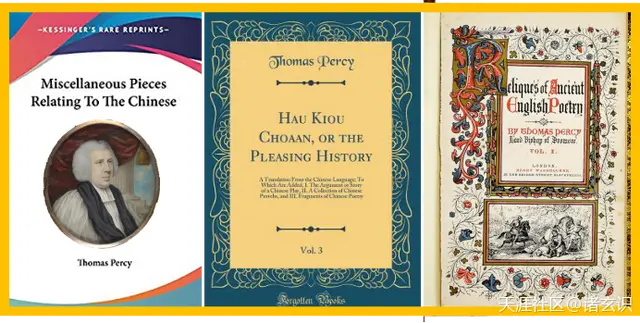

(三)汉语文献编成西方传统(甲)中国文学枝叶长出西方文学主干第一、民族文学

托马斯·珀西(Thomas Percy, 1729—1811)的《英语古诗遗产》(又译《英诗辑古》)堪称英国国家身份、民族认同或大不列颠主体性的奠基作品(1765年出版)。它属于作为古今西方文学种子的“五朵金花”——18世纪问世的经典版《荷马史诗》与“莎士比亚”,加上民族文学“伪三部曲”——《英语古诗遗产》、《莪相诗集》(奥西恩)和《奥特朗托城堡》(哥特小说)。它们都是被运用中国式的语言、审美和哲理加工出来的。所以美国哲学家洛夫乔伊称“浪漫主义起源于中国”。[ Arthur O. Lovejoy: The Chinese Origin of a Romanticism, 1955.]

尽管之前就存在冠名荷马与莎士比亚的文本,但都是毫无文艺价值的粗劣赝品(unrefined, vulgarity)。[ Kirsti Simonsuuri: Homer’s Original Genius, Cambridge University Press, 1979, p.72.]

西方文学史中的其他“古典、经典”,均由“五朵金花”所衍生,例如几乎所有的西方史诗和童话都是按照“莪相模式”杜撰的。[ Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales: G-P, p.663.]

关于珀西的《英语古诗遗产》的缘起,彼得·基特森著《中国塑造浪漫主义》(剑桥大学出版社,2013年)写道:

……中国书籍为《英语古诗遗产》提供了主要的准备,它们使珀西能够把粗糙的“英国古本”经典化……。大卫·波特认为,珀西的中国文献对于他的研究和他本人成为“世界文学的先驱”,皆是至关重要的。……珀西面对叹为观止的中国文化成就时,很有紧迫感;他要挽救自己的祖国,为新兴的英国国家身份充实概念内涵,而奋斗终生。[ Peter J. Kitson, p.31.]

第二、世界文学

珀西作为“(英语)世界文学的先驱”所基于的中国书籍是哪些呢?主要是他所编译的《好逑传》。更讽刺地是,在半个多世纪后,这部中国传统爱情小说又在很大程度上孵化出“德语世界文学”。西方学者写道:

珀西翻译出版了绅士言情小说《好逑传》,在欧洲各地引起了广泛关注。例如在德国,它使歌德发表宣言,称:……思考世界文学的条件已经成熟。[ Yearbook of Comparative and General Literature, p.144.]

赫赫有名的“世界文学”(Weltliteratur)开始启程,那是1827年,歌德宣布了“世界文学的时代”。……促使歌德思考中文译本的意义是有来历的……。珀西的作品不仅构成了基本的世界文学档案,而且还推动了后来被称为欧洲浪漫主义的运动……。《好逑传》并不属于中国古代的规范文学,而是一部17世纪的才子佳人小说。它在欧洲广受欢迎和尊敬,但最初很可能是作为语言学习而被翻译成英文的。[ Simon During: An eighteenth-century origin of world literature (2016)]

比吉特·陶茨考证:“歌德改编的来自英语翻译和评论的中国诗文,都已变成了他自己的语言,从而建立了互文融合的链条(所有的德国知识分子都被卷入其中);由此,汉语文献所表示的,不仅是特定的文化身份,而且是普遍的知识模式——后来被称之为‘世界文学’(Weltliteratur)。”[ China in the German Enlightenment, p.133.]

图 歌德的“世界文学”。

关于珀西的“世界文学”对美国的意义,哈佛大学校长查尔斯·艾略特(Charles William Eliot, 1834—1926年)说:

……麦克弗森出版的古诗(莪相)与珀西的《英语古诗遗产》形成强烈对比,珀西作品中的古诗做得低调和适度。我已经提到过,德国人从珀西的作品中获益匪浅;对我国(美国)来说,我们完全可以说它已振新了我国诗歌。我认为现代任何一位有实力的诗人,都一定会骄傲地承认,他受过《英语古诗遗产》的恩泽。我知道我的朋友们正是如此;而且,就我自己来说,我很愿意借此公开宣布我也是如此。[ 查尔斯·威廉·艾略特:《名著之前言与序言》,译言协力,2014。]

(乙)明清话本衍变成英国传统与身份

法国哲学家德里达说:在莱布尼茨那里,汉语是哲学写作的“完美模型”;因此,“中文写作概念起着一种‘欧洲幻觉’的作用”。[ Jacques Derrida: Of Grammatology, JHU Press, 2016, p.86.]

格拉斯哥大学的丹妮·林恩·格洛弗的专著《托马斯·珀西选集与英国民族身份的发明》[ Thomas Percy: Literary Anthology and National Invention by Danni Lynn Glover, Glasgow University October 2017 ],它详实道明:基于中国文学和史料,托马斯·珀西虚构出一个史诗般的“英伦遗产”,竟然在文化上和政治上促成了现代英国(大不列颠、大英帝国)的国家身份与民族认同。摘录如下:

珀西以编辑“古诗”换发其个人野心,他的“编辑哲学”是,从比实际存在更早的“古诗”中来合成英国国家身份。……“托马斯·珀西选集”(简称《选集》,它包括《好逑传》、《中国札记》和《英语古诗遗产》等)是作为英国身份的思想方式。……在1707年联盟之后的该世纪里,富有想象力的建设“文化英国”的,实质上就是《选集》;因此,《选集》是其民族国家文化的适合工具……。为了充分了解它们的作用、影响和意义,应该把珀西的书籍放在当时的语境——启蒙运动和印刷文化——中进行研究……。珀西的不列颠概念是一个哥特式民族国家,他在审美品味上和政治理念上为这项工作提供的基础。……珀西的诗歌暗示了英国本土天才的别样起源。……珀西的中国文学所起的作用,是把“哥特”变成现代英国文化〔引者按:十年前出版的《约翰逊博士英语词典》(1755年)把“哥特”定性为原始、野蛮和迷信。[ David Punter, the Gothic, p.3-4.]〕。珀西的译著(《好逑传》和《中国札记》等)作为一个根基,立于其上的结构(“英国遗产”)彰显了建立民族国家的奋斗精神;亦即,它为新兴的不列颠民族找到了一个作为历史开端的“固有遗产”。……珀西的译著在理论上将英伦三岛组合成唯一的民族身份……。作为在文化上建立民族国家的努力的结果,……被刊印的《好逑传》和《中国札记》以及其他的中国文学,显示英国在思想认知上的进步已达到东方的水准……。在《英语古诗遗产》里,珀西立足于哥特主义,这是他早年通过研究中国和北欧材料而发展起来的。在这方面,我们认为珀西早年的中国译著是作为《英语古诗遗产》的蓝本,前者预示他的将来努力的方向,那就是:以建构历史作为他的更大的文学与学术之使命。亦即,伟大的《英语古诗遗产》是从他早年的努力(指中国译著)分离出来的。由此,这部伪书就为英国发明了一个“荷马史诗传统”。在18世纪,《好逑传》译本是中国文学为英国提供的一个时尚和创新的标杆,……它所衍生的《英语古诗遗产》是把如此潮流模式整然地转到了英国本土。这意味着这样一个谨慎配置:在文化上就能把英格兰、苏格兰和威尔士等区块,纳入一个整齐划一的“政治主导身份”之中。“现在我们都是英国人(British)”,其根源是由《英语古诗遗产》的新英语的编码(表意与写意),所产生的“英国性”(Britishness),这就是“英国化”(Anglicization)的过程……。珀西的诗集超越其(中国)起源,制造英语文学身份。……《英语古诗遗产》的彰明昭著的“真谛”,就是为建立盎格鲁观念奉献精神与内容;然而讽刺的是,它却源于《好逑传》……。珀西的有关中国文学的著作,表面上是致力于一种尊重传统的叙述;但其深层意义则是,由基于前者的《英语古诗遗产》来宣示“哥特式构想的盎格鲁—英吉利民族主义”……。检查《好逑传》作为定义“英国性”的文本框架,便发现,通过引进一种看似天悬地隔的文化,却正是从这个古老文化中嬗变出“英国性”的!《选集》的功能是贡献和支持构建英国的经典文学,也暴露其参与构建英国霸权主义。

以上苏格兰学者的汉学研究在某种意义上,不能不是否定“大不列颠、联合王国”的合法性,从而就为苏格兰独立提供了历史依据。

图 托马斯·珀西的三部曲:《中国札记》(左)、《好逑传译本》(中)和《英语古诗遗产》。

(丙)采撷华夏的现代话语和现代认同第一、西方话语

之所以西方字母文字能够成为其民族性与国际性“通用文字”,其主要原因是寄生于“汉字表意”和摄取了“中国话语”。波特教授说:“这是很清楚的,即随着(耶稣会士)讲述中国,许多新颖的思想也引进到欧洲;尤其是关于……书面文字的特性,被注入现代欧洲的文字话语。[ David Porter, p.34.]

尤金妮娅教授也说:“‘中国风’作为审美价值从广泛的英文话语的内部透露出来”;“中国物质文化被置于规范英文风格的核心话语之中”;“约翰·韦布所论中国文化及文字的理性与理想“已经深深地凝结在英文的政治话语之中”。[Eugenia Jenkins, 2014, p.141.]

此须解释,现代西方话语体现着这样一种“价值观”,即它否定其余世界的权利和传统的;这就是“盗憎主人、盗亦有道”——西方的话语和价值以及知识、哲学、民主和人权等,差不多都是在现代早期取自中国,却蜕变为文化霸权主义的工具!

第二、现代认同

《现代早期英格兰的东方共鸣》一书称:“在17—18世纪,闻名于世的中国智慧是西方的共同主题(common topos)”;“中国因素乃与英国构建其民族认同,发生共鸣”。[ Ladan Niayesh: Eastern Resonances in Early Modern England ]

大卫·波特认为:“中国风代表着‘英国社会文化身份’。”[ STACEY SLOBODA Review ]“大卫·波特对‘中国风’在英国的美誉的详细描述,证实了在18世纪,由中国古典主义盛景所透露出的‘奇异之美’(monstrous beauty),是如何在这个西方国家产生了替代性的现代主义和主体身份的……。”[ Qing Encounters, Getty Publications, 2015, p.234.]

威斯敏斯特大学教授安妮·威查德写道:

从1750年代开始,英国人对其所接纳的优越的中国政治、艺术、经典和儒家美德,开始反过来嘲弄;对其所憧憬的中国的敬佩,被膨胀起来的帝国主义的鄙视东方所取代;最终是……鸦片战争。(然而毕竟)一个柔性化的中国……现在已经起到了产生一个强势的英国民族身份的作用。[ Anne Veronica Witchard: Thomas Burke’s Dark Chinoiserie, p.116.]

西方依靠中国文化塑造其国家与文化的身份认同之时,也是西方反华、反东方文明之始。大卫·波特评论[ Sinicizing Early Modernity: The Imperatives of Historical Cosmopolitanis.]:

幸亏耶稣会传教士编译中国资料,而嵌入欧洲部落,这才让他们有了比其余人类更多的有关语言、文学、历史和政治等的知识……。珀西被中国数千年历史的连续性及其文献记载所震撼。……像其他许多欧洲人一样,珀西偷偷地挪用中国元素,之后又极力否认之。作为英国文学传统的标志和浪漫主义的基础作品,《英语古诗遗产》援引了古文献,按照传统中国士大夫的形象描写“古代英国吟游诗人”,呼唤出一个骄傲可敬的文化世系……。18世纪的英国民族主义借鉴中国模式创造了“英国文学遗产”,却又掩盖了这一事实。……就在英国人第一次树立其民族身份的时候,就把(他们的施主)中央王国置于敌对和危险之中,并且破坏国际贸易和东方文化……。(黑格尔)把中国作为征服对象、而拒之于“世界历史”之门外,也是一种过河拆桥的行为,企图抹掉人们对于现代早期的国际化真相的记忆。

关于大同思想网:大同思想网是由大陆新儒家代表、湖南大学法学院原院长杜钢建、青年学者枕戈、天地人律师事务所邹红艳律师、岳麓书院唐宏站博士发起,并有学界代表人物郑佳明、卢德之、陈明、秋风、林安梧、黄玉顺、伍继延、杜文忠、韩星、何真临、曾亦、韩秉欣、黄守愚等一大批学者支持的文化学术网,于2012年9月1日在湖南长沙成立。网站以推动中华传统文化的现代化、实践法治中国为当下目标,弘扬王道文化、中道思想、大同理想,并希冀中华文化的全面复兴。在中华传统文化的复兴大潮中,大同思想网已成为中国独具特色的国学网站之一。